このようなオーナー様のお役に立つ記事です:

鉄骨ベランダの腐食錆びが気になっている、交換せずに修理して使いたい、とお悩みのオーナー様に、費用を抑えた鉄骨修理工事例をご紹介します。

ベランダ鉄骨が腐食でピンチ

鉄骨ベランダの腐食に悩んでいる。他社からベランダの交換を提案されたが「まだ使いたい」と、オーナー様からご連絡をいただき、さっそく調査に伺いました。

「まだ使いたい」という理由は、ベランダを交換すると費用が高額であること、工事中に居住者様がベランダを使えない状態になること等が挙げられます。アパートの維持年数から逆算してコストを最低限に抑えて延命修理したいというオーナー様が多いのは当然です。

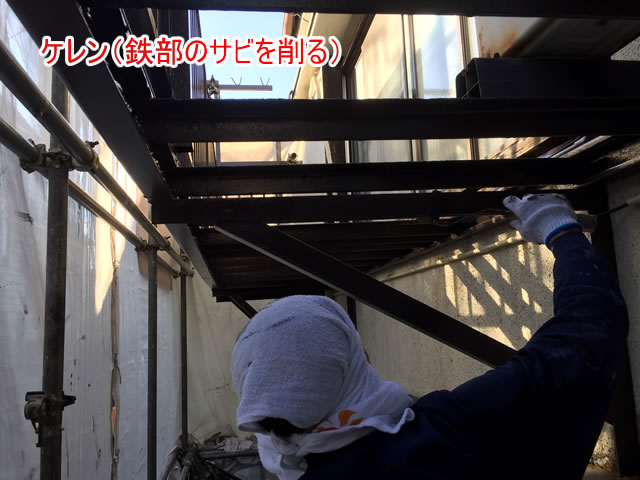

ベランダを確認していくと、鉄部表面のあちこちに「アルミテープ」が貼られていました。このテープの存在に気付いてないオーナー様が多い印象です。着工時にテープを剥がしてケレン(鉄部表面の錆びを削る作業)した状況が上記の写真。サビ穴多発でオーナー様も衝撃を受けられていました。アルミテープは腐食部を隠して上から塗装しているだけです。テープ内側の腐食は隠されたままで、気が付いたときには深刻な被害となってしまいます。

テープが貼られていたのは、ベランダ外周部(側面)の「胴差し鉄骨(どうざしてっこつ)」と呼ばれる構造フレームで、柱と一緒にベランダ床を支える重要な部分です。胴差鉄骨の腐食が進むと、ベランダ床を支える力を失っていくので、最終的には床が抜け落ちるなどの危険性を伴います。

下記のニュースは鉄骨廊下の崩落事故ですが、ベランダは廊下ほど重厚な作りではないので、さらに注意が必要なのです。(北海道ニュースUHB YouTubeより)

ベランダを交換しないで延命修理したい

アパートや建物の鉄骨ベランダ強度が低下しているとはいえ、交換は避けたいはずです。費用的にも、建物との寿命バランス的にも、生活シーン的にもベランダ交換は現実的ではないし、交換工事は最終手段としておきたいところです。

交換しないで延命処理を進めるには、(1)補強後の延命期間(建物より長寿にする意味がない)、(2)外観が刷新されるわけではない(意匠性のデメリット)、(3)今後もメンテナンスが必要(新品でもそうですが)などのハードルを乗り越えながら、コストパフォーマンスとにらめっこする必要がありますが、高いお金をかけてベランダを丸ごと交換しなくても10年、20年と使えるようにできるかもしれません。

持続可能な・・という今風の言い方となりますが、現在のものを長く使えるに越したことはありません。修理店だからこそのご提案ですが「ベランダを交換しない延命修理をご検討されてはいかがでしょうか」

できるだけ見た目を変えず、修理すべきところに費用をかけて事故回避や延命効果にコストを集中します。外観に費用をかける?強度に費用をかける?オーナー様、どちらを選びますか。

鉄骨ベランダの延命補修に必要なこと

鉄骨ベランダ補修計画の解説です。(すべての補修に当てはまる工法ではありません)

まず、強度を失った胴差鉄骨は「カバー工法(錆びた部分に新たな鉄板を被せて溶接する)」で修理、強度復旧します。さらに「根太鉄骨」「建物側の鉄骨」など、ベランダを支える主要パーツにも溶接修理を加えて、互いを溶接で緊結することでベランダ全体の鉄骨強度を底上げします。

自前のイメージなのでわかりづらいと思いますが下記のような形です。修理した鉄骨同志を溶接で補完し合って、ベランダ全体の延命にまとまっていきます。

腐食錆びでボロボロになっている鉄骨設備は、一見まだ大丈夫そうでも、構造部分がどんどん欠落していくのですが微妙なバランスで使えていることが多いです。おもちゃのジェンガのようなイメージです。この微妙なバランスが少しのきっかけで予兆なく崩落事故が起きたりするので注意が必要なのです。

だからこそ、構造の理屈を把握して「ポイントを押さえた修理」が必要になります。外からテープで隠して塗装でごまかすのは危険です。専門業者だからこそ隠れた腐食危機をご提示できます。

ベランダの修理工事の写真

補修計画に沿って、ベランダの床デッキを支える「根太鉄骨」を増設補強します。同時に床デッキも交換します。

ベランダの外周を支える「胴差鉄骨」をカバー溶接工法で補強していきます。

建物側に接合されたベランダ鉄骨の腐食部に、新たな鉄骨を増設して強度を復活させます。

鉄骨修理が終わったら、ウレタン塗膜で鉄部をコーティングします。

写真を時系列に並べてみましたが、これで鉄骨ベランダ延命修理は完了しました。※この他にも、適材適所の溶接補強をしています。

参考:日本ペイントのファインウレタンU100を使って塗装をしています

生まれ変わった鉄骨ベランダにオーナー様も大変満足いただきました。

ちなみに、アパートの鉄骨ベランダと鉄骨共用廊下は同じ構造で作られていることがあります。鉄骨共用廊下の補修方法を解説するページもございます。

参考:外廊下(通路)の錆びの原因と段階別の補修方法

まとめ ~補修工事を考えるときの基本方針~

実際には修理工事に決まった正解というものは無く、修理範囲や修理方法は維持年数から逆算して決めていくことがオーナー様には一番の解決方法になります。「一般的には・・」と客観的な目線で修理工事を捉えてしまうと、だいたい後悔します。

工事は「今後の建物維持(計画)に合わせる」ことを優先してください。建物の運用に見合った修理工事をすれば、1円も損にならない結果になるはずです。

「じゃあ、どうしたらいいの・・?」とご不安だと思います。弊社をお役立てください。オーナー様のご事情をベースにした工事プランで力(ちから)になります!

参考記事:鉄骨ベランダ補強工事を他にもやっています